スレート屋根塗装(アスベスト&ノンアスベスト)

戸建て住宅で一番多い屋根がスレートです。

中には塗装をすることができないスレート材もありますが、劣化しやすい棟板金にも気を配って正しい施工をすれば長持ちします。塗装によって長期間耐久性を得るためには新築からはじめての塗装作業の品質がそのあとの屋根の耐久性にも関わってきます。

はじめての屋根塗装

住宅生涯中の家の塗装メンテナンスの中でも初めての屋根塗装は何よりも重要かもしれません。初回の施工品質によっては2回目以降の作業に多大な影響を与えるからです。たとえカビやコケなどの自然劣化がひどく場合でも、前回施工の影響を受けることがないため通常の作業できれいに仕上げることができます。

一方で初回の塗装の質が良くないと、例えばその約10年後の2回目の工事の際、本来負担しなくてもよかった余計な費用が掛かる場合があります。

2回目の屋根塗装

劣化と補修

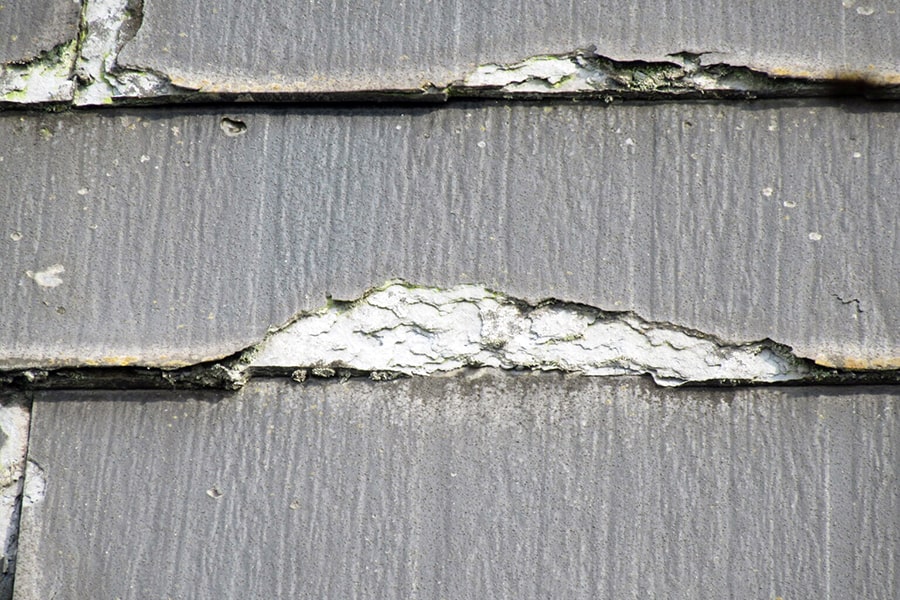

現地調査としてお見積りに伺うとコケなどの付着は一般的ですが、ひび割れていることも少なくありません。カビやコケ・藻などの高圧洗浄で済む表面劣化やクラック補修や差し替えなどの必要性に迫られる屋根もあります。

また2006年以降に建築されたスレート屋根の場合は非常にもろく割れやすい個体もあります。屋根材名でいえばパミールやコロニアルNEOという種類の屋根材の場合は塗装が困難な場合もありガルバリウムなどの金属屋根材を使用した屋根工事を検討せざるを得ないこともあります。

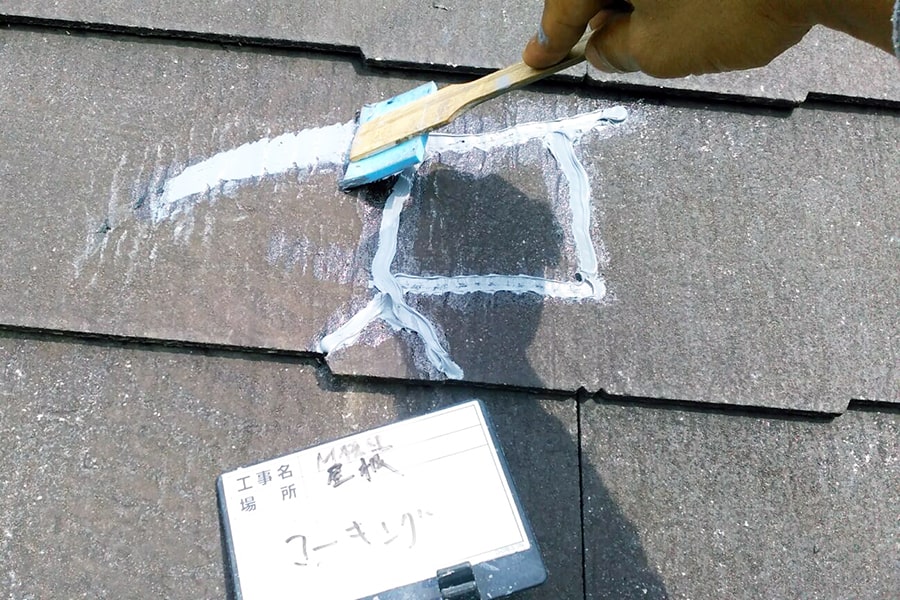

クラックについては、シール材や溶剤ボンド系で補修をします。

屋根は紫外線が一日中当たる場所でもあり酸性雨など雨が直撃する過酷な場所です。コケなどの軽い劣化からクラックや欠損、棟板金の腐食まで台風などの自然環境から守るためにも根本的な補修をしてから塗装に入ります。

カビ・コケ

スレート屋根のカビなどの植物系の発生は定番の劣化症状です。カビや長年積み重なった頑固な土埃は高圧洗浄で念入りに除去しないと塗装の剥がれなどの原因になります。

エンジン駆動式の強力なジェット水流でスレート屋根をきれいにして塗装前の準備を整えます

塗膜剥離

高圧洗浄や下塗り塗装の不足で起こる塗膜の密着不良による剥がれ。

クラック補修

工場生産のスレート材は、個体によってクラックが発生しやすいスレートです。築年数が経過しているものであれば雨漏りがなくとも、屋根下側の室内から何十年という長期にわたって結露の影響などを受けて脆くなってクラックにつながるものもあれば、ノンアスベスト製のものはそもそも材質的にクラックが生じやすいのです。

台風や雨漏りに直接影響してくる部分で、環境に一番厳しく見えにくい屋根だからこそ徹底した仕事が要求されます。

差し替え

大きな欠損や補修では修復できないクラックなどは部分的にスレートの差し替えをすることも可能です。パミールなどに代表されるようなノンアスベスト系の屋根ではできない場合もあります。

破断・欠損

クラックと同様に補修をします。台風で実害がある場合のみ火災保険対応も可能です。

ミルフィーユ状にも似たスレートの断面層が崩れるようなノンアスベスト系スレート屋根の場合は、塗装をしても表面層の劣化はある程度抑えられますが、断面層の劣化を防ぐことはできません。この場合はカバー工法や葺き替えなどの屋根工事をお勧めしています。

反り

工場生産の個体によるようで、初回の塗装前から反りあがっているスレート屋根もありますが、このことによって耐久性が変わるわけではないですが、屋根に上る際はひび割れをさせないよう注意して作業をします。

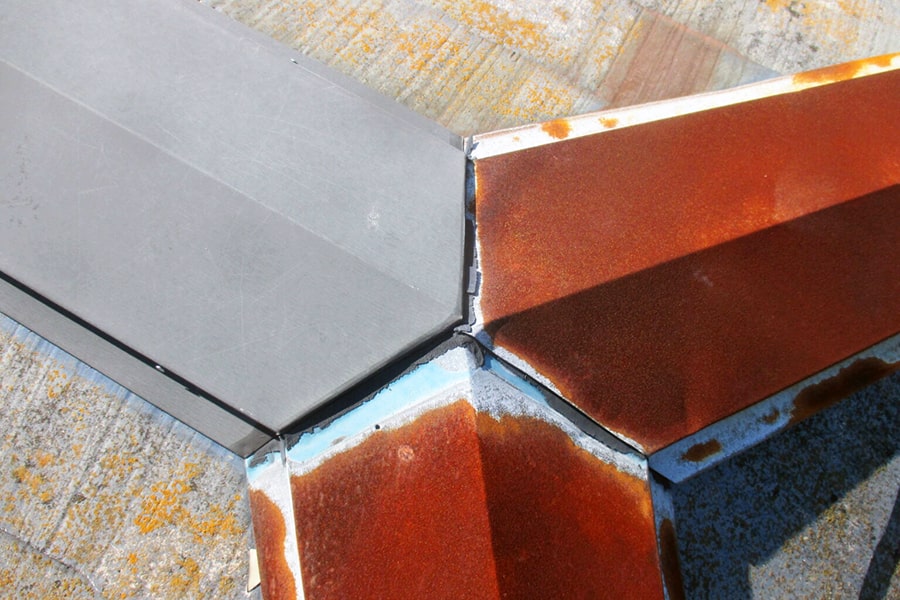

棟板金

スレート材よりも腐食と台風でより心配になるのが棟板金です。スレート材より物理的に腐食しやすいので、台風などでも耐えられるのか必ず確認して作業をしています。築十数年経過してくると屋根頂上付近などにある「棟板金」という鉄板を釘で止めている部分も劣化して台風の影響ではがれてしまう例もあり交換する場合もあります。

貫板交換

貫板交換をすれば釘の固定はがっちりなされるため、強風や台風では一段と安心できます。

木製

昔ながらの木製の下地材で交換をします。腐食のリスクは新築時から変わりませんが、定期的な屋根全体のメンテナンスをしていればこの下地材で良いと思います。

塩ビ製

腐食しない塩ビ製です。最近はこの塩ビ製を取り付けられる屋根も多くなってきています。

さび

さびが発生している場合は釘も抜けかかっているとみていいでしょう。棟板金は鉄部です。スレートとは異なる工程の上下塗り塗料もさびによって変更する必要があります。よくケレンをして防さび力のある下塗りを入れて塗装をします。

釘の打ち直し

築10年経過すると大体の家の屋根では棟板金の釘抜けが起こります。打ち直しをしても下地材の貫板が乾燥しきってスカスカで釘が効かない場合もあるため、見積りの現調時だけでなく作業前にもよく確認をします。釘が効かない場合は交換をします。

シール補修

切り欠き部分の既存シールが切れている場合は、シール処理を施します。

スレート屋根の種類

クボタ・コロニアル、ニチハ・パミールなど、建材メーカーから様々な種類の屋根材が生産発売されています。ハウスメーカーでは三井ハウスや野村ホームなどたくさんのメーカーが使用しています。中には品質のトラブル問題となっている屋根材もあります。

塗料の種類

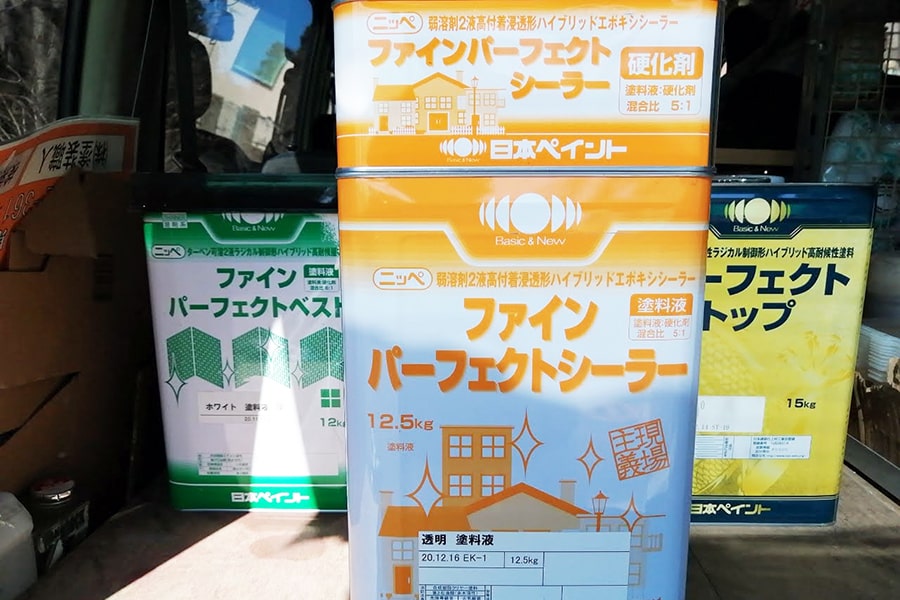

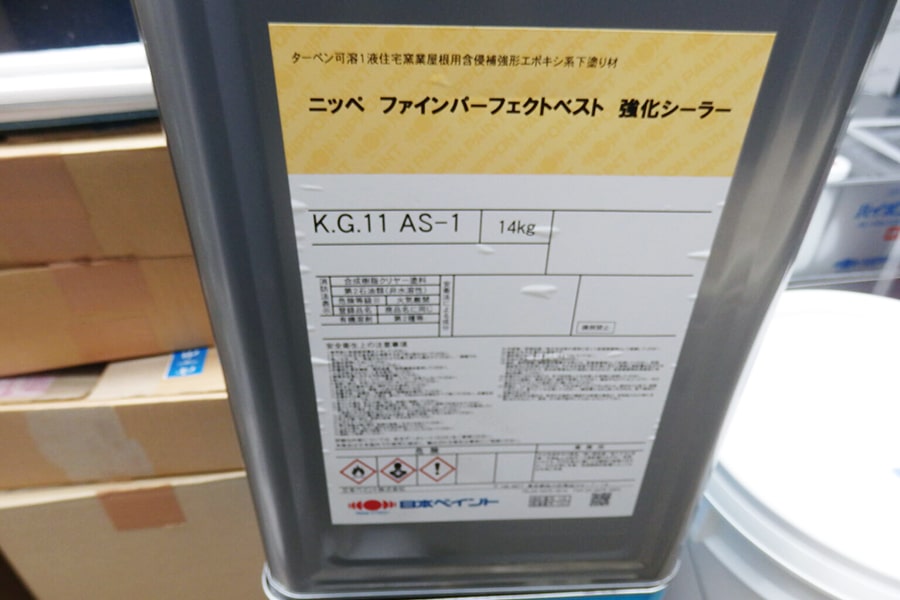

どの塗料を使うにしても現状の劣化に対する下塗りの選択が一番重要です。どんなに高価で高性能な塗料でもはがれてしまえばすべて終わりだからです。最適なシーラー選択後にはじめて塗料選びができるというイメージです。

一般塗装

遮熱や断熱などの機能を持たない屋根塗装です。水性も一部ありますが、一般的には溶剤(油性)塗料の3回塗りです。

塗料

塗料グレードは、フッ素やシリコン、ウレタンなど様々なものがあります。

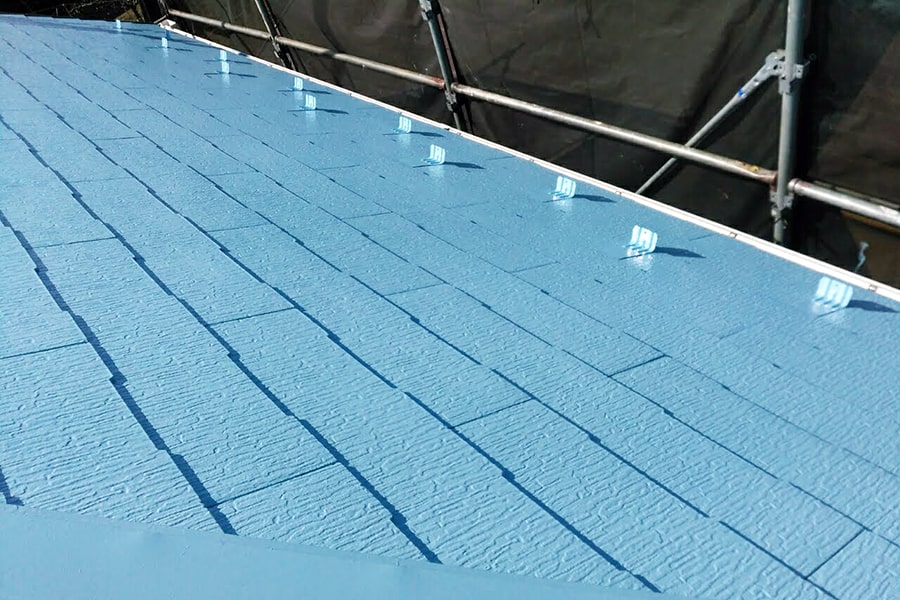

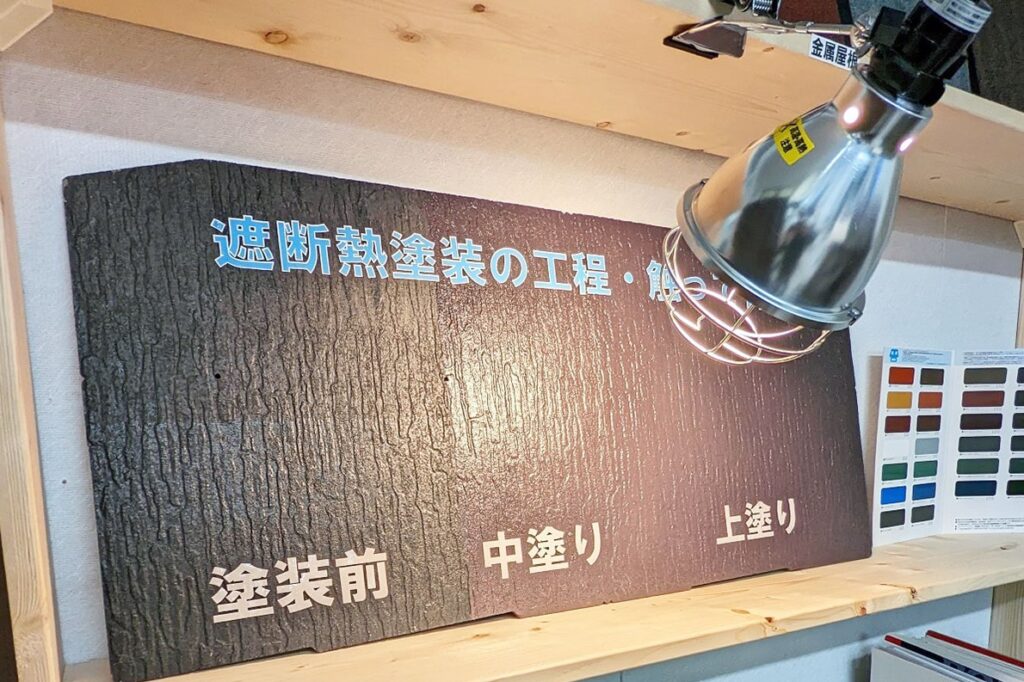

遮熱塗装

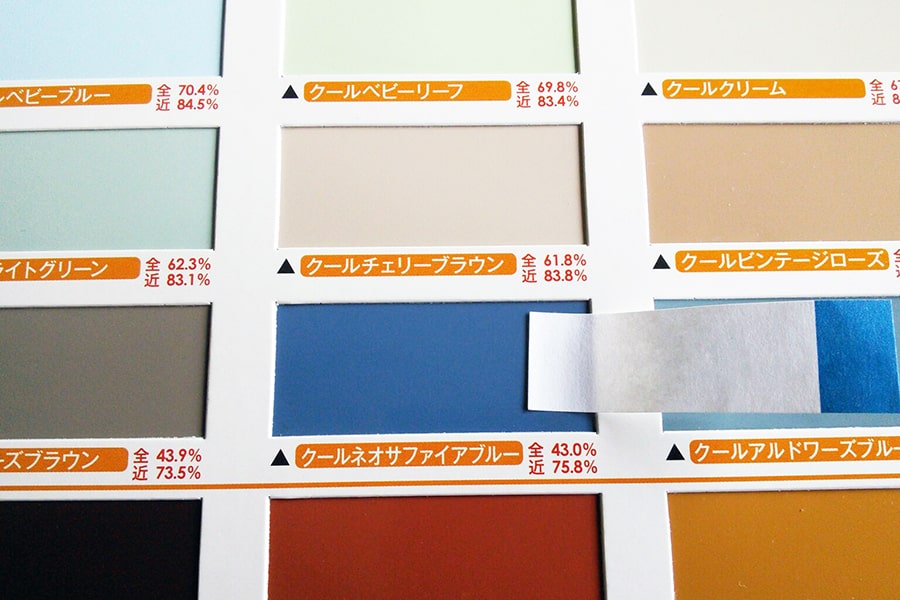

太陽熱の光源である赤外線を反射させる遮熱性能を持った塗装です。高日射反射率塗料というように太陽光線を浴びて熱エネルギーに変わる前に反射させて室内温度の上昇を抑える塗装方法です。色で遮熱性能が変わり全日射反射率、近赤外反射率とも白色に近い淡彩色のほうが効果が高くなります。

塗料

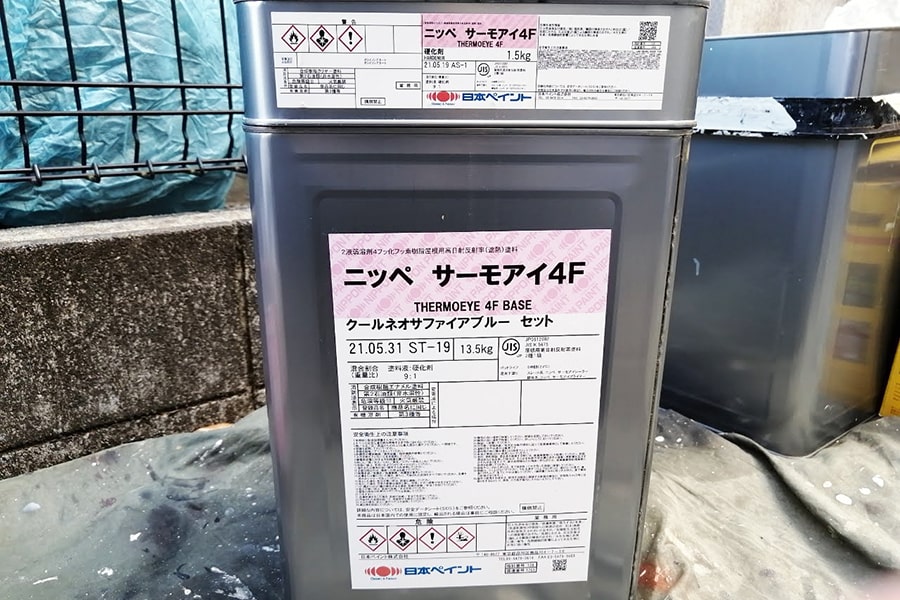

遮熱塗料は外壁よりも屋根材に多くの種類があります。

ミズタニの快適サーモや日本ペイントのサーモアイ、エスケーのクールタイト、大日本塗料のエコクールなどがあります。最近ではラジカル制御型の塗料も出ています。

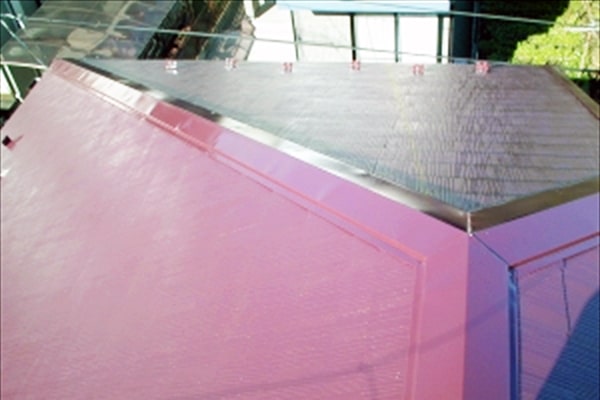

断熱塗装

熱を反射させる遮熱塗装と違って断熱塗装は熱の伝達率を下げさせるため、特に肉厚の塗料使用が効果を分けます。

塗装職人では肉厚塗装確保の証明のために塗料缶数をお見積り時に明確に表示しています。塗装回数は現場状況と選択する塗料で変わってきますが5回以上の塗り重ねになります。

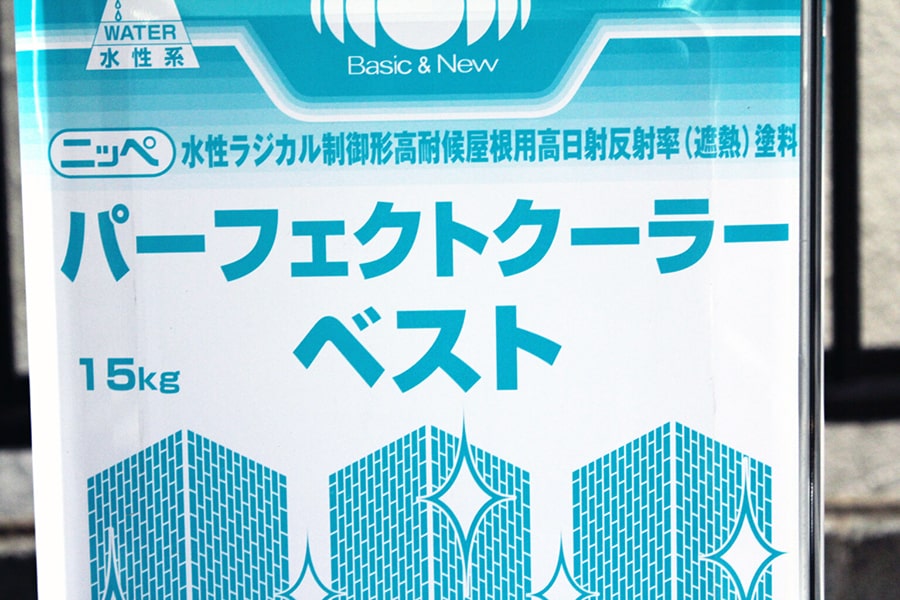

塗料

ガイナやキルコなどの断熱塗料が有名ですが、高額になるのが難点です。最近では遮熱塗料に断熱効果もあるパーフェクトクーラーサーフのような水性塗料も出てきています。いずれも被りは溶剤塗料より良くないため経験と技術が必要です。

一級塗装技能士による施工

屋根は見えにくい場所だけにさらに品質が確かめにくい場所です。一級塗装技能士かもつ技術と国家資格そのものを持っているという自覚を意識した職人仕事をしています。

縁切り

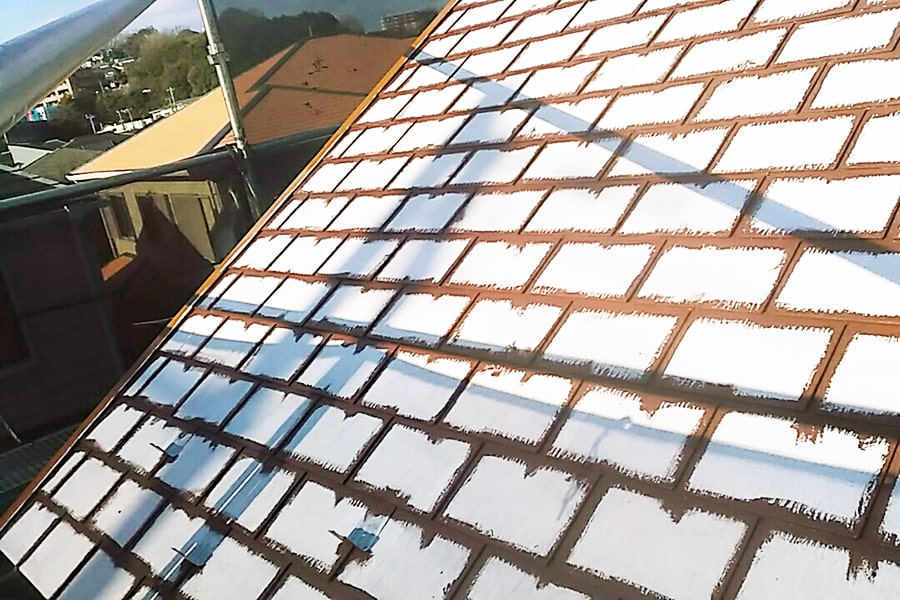

スレートの固体や種類にもよりますが、初めての塗装は重なり部が塗料で埋まってしまうことが少ないため縁切りは不要な場合が多いです。ただ2回目以降の屋根塗装になるほど塗装の厚みが増してくると重なり部が詰まって隙間がなくなってきます。その場合は縁切りをして通気とともに毛細管現象を防いで雨漏り等の危険性をなくします。

タスペーサー

肉厚に塗る必要がある断熱塗装や2回目以降の屋根塗装に利用します。スレートをひび割れさせないように施工時の歩行にも気を付けるよう作業をしています。

水切りカッター

カワスキや水切りカッターなどの道具を使用して縁切りします。カットをしてもまた塗膜が再接着してしまわないように状況を見ながら作業をします。

下屋根

1階の屋根にあたる下屋根は足場のジャッキベース跡が出やすい場所です。ジャッキベースはねじ式伸縮可能なので縮めて塗装することにより数年後にも跡も目立たずきれいな状態が保てます。

屋根足場

傾斜がある屋根には屋根足場を組みます。下屋根同様足場を組む際に気を付けたいのがジャッキベース下の処理です。塗装職人では下屋根上の足場も同様にベース跡が残らないように配慮しながら作業をしています。

価格

スレート屋根の価格は種類の違いによる作業手間の差や現状の状態によって多少変動します。例えば同じ平葺スレート屋根でもコロニアル(グラッサ)と意匠性のあるアーバニーなどでは継ぎ目の有り無しで手間が違います。また前回塗装の品質が良くない場合、原状回復に費やす費用がプラスして掛かります。

費用的には一般的な戸建て住宅の屋根の場合であれば、40万円前後となりまが断熱塗装の場合は5回塗りなどすることもあり、1.5倍ほどの価格になることがあります。

一般的な建坪30坪程度の家であれば、外壁と屋根塗装を含めると一級塗装技能士の施工で130~150万円程度が目安となります。

継ぎ目なし

継ぎ目あり

カラーベストのアーバニーに代表されるようにスレートごとに目地のような隙間がある屋根材。刷毛を多用するめ手間が掛かる分価格も高くなりますが丁寧に塗ることによってよい塗装品質となります。

激しい劣化

スレート材の固体にもよりますが、素地が露出するほど傷みがある屋根材は使い吸い込みも激しくなります。

下塗りの重ね塗りが必要になるほど吸い込みの激しいスレート屋根は、コケに隠れて高圧洗浄後にしか劣化度が判明しない場合もあります。その場合十分な耐久性を得るためにも費用の追加をお願いする場合があります。

前回塗装の影響

今回が2回目以降の屋根塗装の場合、前回作業の塗装品質によっては価格が変わります。

施工事例